- 展示

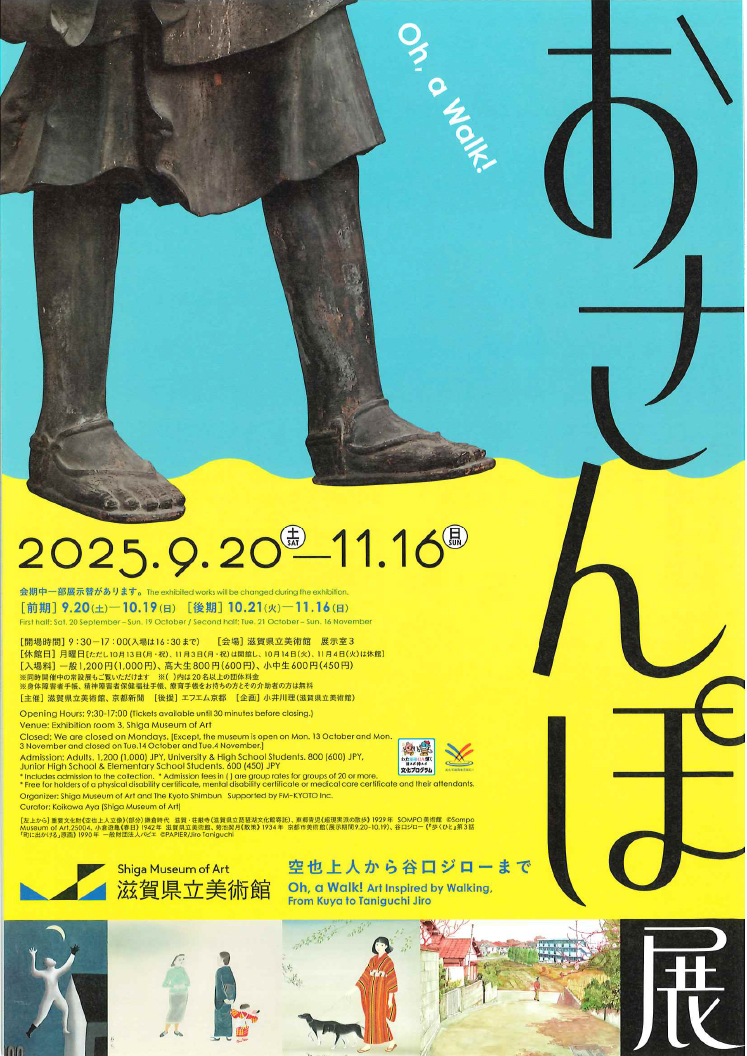

おさんぽ展

終了しました

会場:滋賀県立美術館(滋賀)

日本で「散歩」という語が初めて使われたのは、鎌倉時代から南北朝時代の禅僧、虎関師錬の漢詩文集『濟北集』だと考えられています。「梅花」「春遊」と題した漢詩で、虎関師錬は、野辺をそぞろ歩きつつ春の訪れを感じる喜びを謳っています。伝馬遠《高士探梅図》(岡山県立美術館蔵、前期展示)に月夜に梅を探して歩く様子が、浦上玉堂《幽渓散歩図》(岡山県立美術館蔵、後期展示)に山河の中を歩む様子が描かれるように、虎関師錬が謳ったそぞろ歩きは、絵画の中にも表されてきました。

明治時代以降、西洋に学んだ画家たちもまた、散歩を様々な方法でモチーフとしました。菊池契月《散策》(京都市美術館蔵、前期展示)が描くのは、新緑の森の中を2匹の犬を連れて歩く少女の姿。金島桂華の《画室の客》(京都市美術館蔵、後期展示)は、女性が犬の散歩の途中で画家を訪ねたひとときを表そうとした意欲作です。また、いつもの散歩の中でふと立ち止まったり、風景が違って見えたりする一瞬をとらえる作品も生まれました。小倉遊亀は《春日》(滋賀県立美術館蔵)で、散歩の途中に知り合いと話し込んでしまう穏やかな光景を、漫画家谷口ジローは《歩くひと》(一般財団法人パピエ蔵)で、自らが長年暮らした場所の風景を細やかに描いています。

一方、散歩に類する行為をたどると、そこここを歩くことでは散歩と似ていながら、散歩とは異なる歩行の歴史を見出すこともできます。虎関師錬より前の時代には、空也、一遍、一向俊聖といった僧侶が、人々の救済を祈って諸国を巡り、その姿はたとえば《空也上人立像》(滋賀・荘厳寺蔵/滋賀県立琵琶湖文化館寄託)のような肖像として表されました。また西行は、武士の身分を捨てて僧侶となり諸国を行脚して、その感興を多くの和歌に残しています(《西行物語絵詞》(国/文化庁保管))。与謝蕪村《松尾芭蕉経行像》(逸翁美術館蔵)に描かれるのは、経行という、ただ歩くことに専念し一歩一歩をゆっくりと踏みしめ身心を整える、禅の修行の姿です。

「おさんぽ展」では、散歩や歩くことをめぐって生まれた、重要文化財2件を含む74作品を、一部展示替えをしながらご紹介します。

日程

2025年9月20日(土)–11月16日(日)

前期:9月20日(土)〜10月19日(日)

後期:10月21日(火)〜11月16日(日)

休館日:毎週月曜日[ただし、10月13日(月・祝)、11月3日(月・祝)は開館し、10月14日(火)、11月4日(火)は休館]

9:30-17:00(入場は16:30まで)

会場

滋賀県立美術館(滋賀)

展示室3

アクセス

〒520-2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1

出展作家

浅井忠、池田洛中、伊藤快彦、入江波光、鵜飼結一朗、うらあやか、浦上玉堂、浦上秋琴、瑛九、王素、小倉遊亀、金島桂華、要樹平、カミーユ・ピサロ、粥川伸二、川上澄生、川瀬巴水、菊池契月、愚渓、久保田米僊、黒田清輝、小池富久、虎関師錬、小林古径、今和次郎、佐伯祐三、霜鳥之彦、田代正子、田中善之助、谷口ジロー、谷中安規、玉村方久斗、東郷青児、中島敦、野口謙蔵、野田英夫、(伝)馬遠、長谷川利行、(伝)馬麟、藤田龍児、前川千帆、松浦舞雪、光島貴之、モーリス・ユトリロ、八木一夫、与謝蕪村、吉田百太郎 (五十音順)

料金

一般1,200円(1,000円)、高大生800円(600円)、小中生600円(450円)

※( )内は20名以上の団体料金

※企画展のチケットで展示室1・2で同時開催している常設展も無料で観覧可

※未就学児は無料

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方とその介助者は無料

小さなお子さんがいる、障害があるなど、様々な理由で来館を迷っている方へ

当館では、展示室でもしーんと静かにする必要はなく、おしゃべりしながら過ごしていただけます。また、目が見えない、見えづらいなどの理由でサポートや展示解説をご希望される場合や、その他、ご来館にあたっての不安をあらかじめお伝えいただいた際には、事前の情報提供や当日のサポートのご希望に、可能な範囲で対応します。

主催

滋賀県立美術館、京都新聞

後援

エフエム京都

お問い合わせ

滋賀県立美術館

〒520-2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町1740-1

TEL 077-543-2111 / FAX 077-543-2170

(電話受付時間 8:30~17:15)